Самый знаменитый истребитель Поликарпова появился в 1933 г. Этот самолёт создавался как скоростной моноплан нового поколения, который одновременно должен был иметь высокую боевую маневренность. Он отличался малыми размерами, что обеспечивало малые моменты инерции при выполнении фигур высшего пилотажа, но задняя центровка и размеры делали его неустойчивым в полёте, что требовало большего внимания от лётчика - самолёт реагировал на малейшее движение ручки - зато освоившие И-16 лётчики, как правило, без проблем осваивали другие машины. И-16 стал одним самых массовых истребителей предвоенных советских ВВС и применялся во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых участвовал СССР. К 1939 г. самолёт практически исчерпал возможности для модернизации, что особенно ярко показали события заключительного периода Испанской войны, однако был хорошо освоен промышленностью и лётным составом, поэтому на моторостроительном заводе № 19 в Перми была разработана очередная модификация мотора М-62, получившая обозначение М-63.

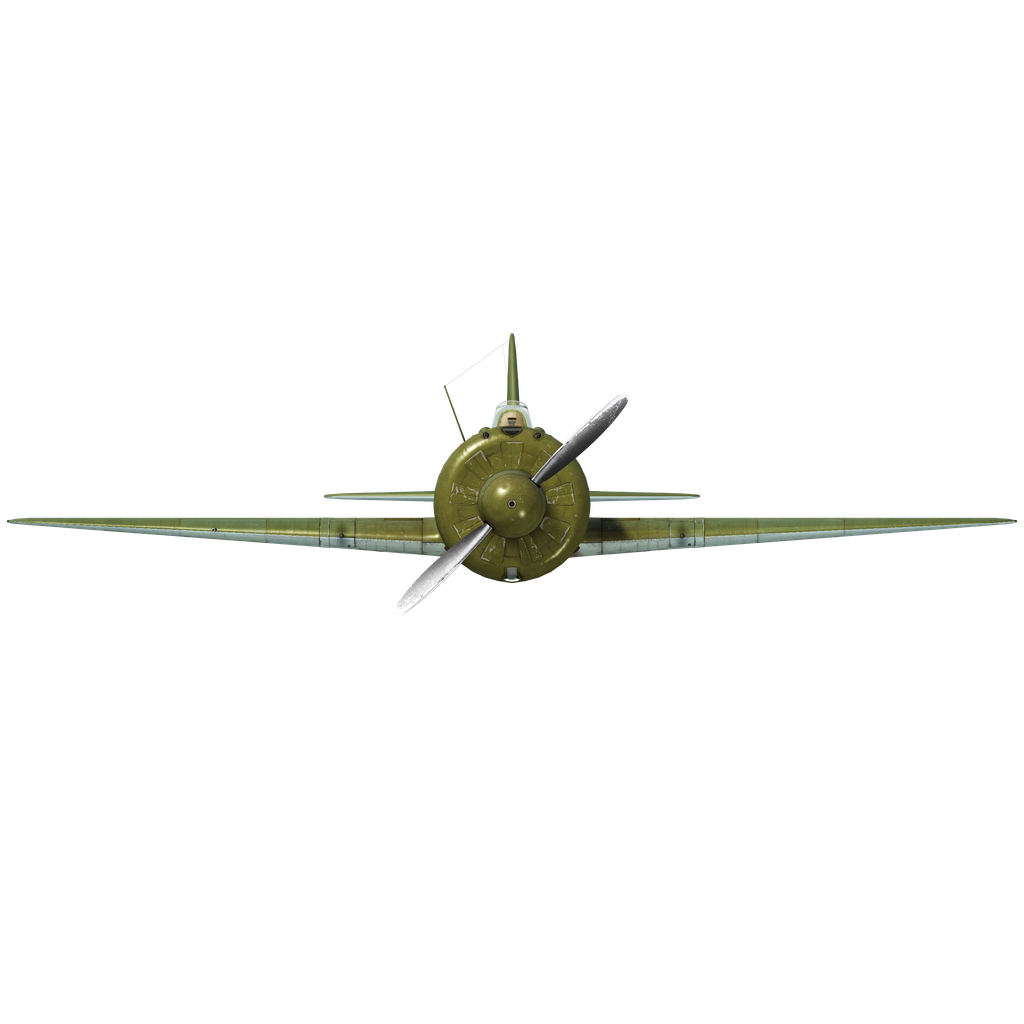

М-63 развивал мощность 1100 л.с. (у М-62 – 1000 л.с.) при весе всего на 5 кг больше. Этот двигатель был выбран для установки на модифицированный И-16, получивший в серии обозначение И-16 тип 24.

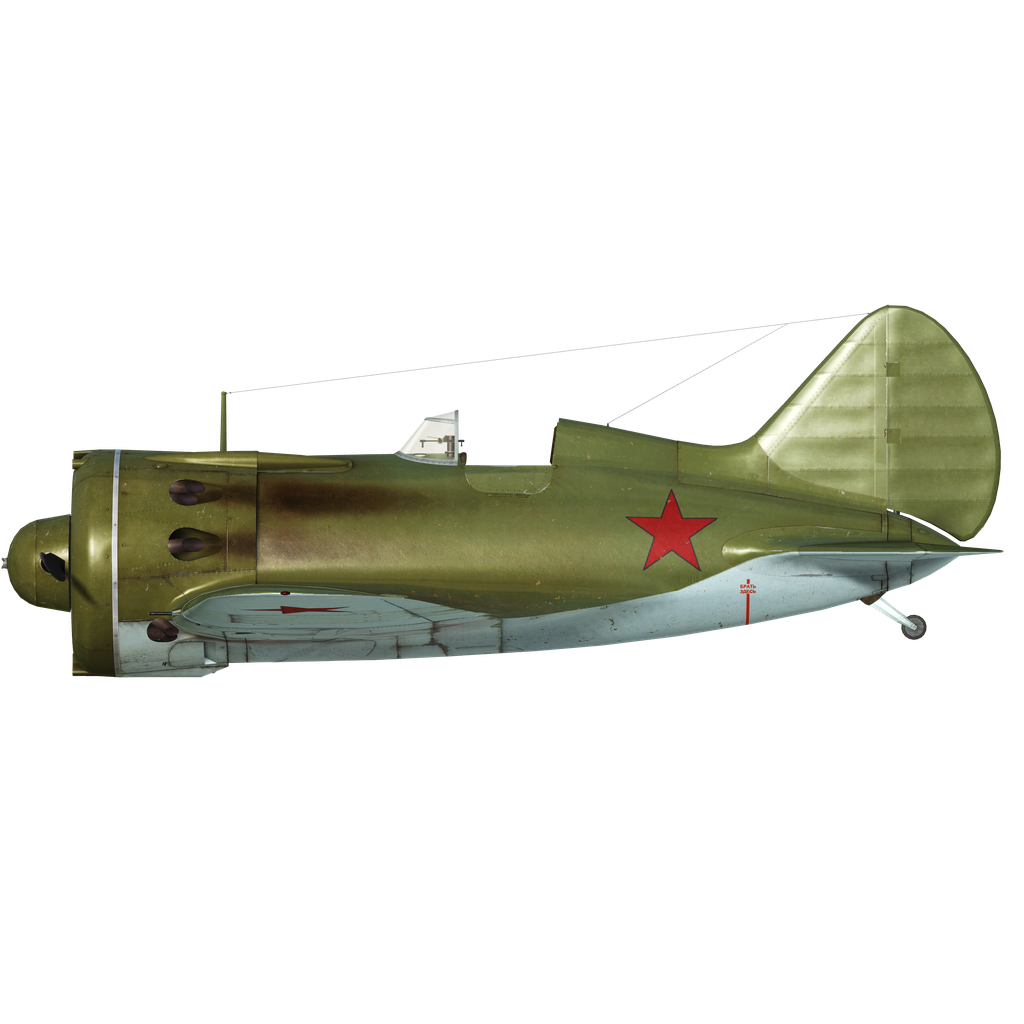

И-16 имел смешанную конструкцию. Фюзеляж был деревянным с каркасом из четырёх сосновых лонжеронов, одиннадцати шпангоутов и стрингеров. Обшивка выклеивалась из шпона и состояла из двух частей, притянутых к каркасу клеем и гвоздями. Готовый фюзеляж обтягивался тканью, тщательно шпаклевался и вышкуривался. Двухлонжеронное крыло состояло из центроплана и пары отъёмных консолей. Носок крыла обшивался листовым дюралюминием, а все крыло перкалем. На типе 24 крыло сверху обшивалось фанерой. Элероны большой площади занимали всю заднюю кромку консолей. Хвостовое оперение было металличесиме с полотняной обшивкой. Рули, как и элероны, имели трубчатые лонжероны.

Шасси было убирающееся, пирамидального типа: система уборки была ручной, с приводом от лебедки, расположенной на правом борту кабины, и оказалась очень сложной и ненадёжной из-за обилия тросов, роликов, фиксаторов и других элементов.

Вооружение состояло из двух крыльевых и двух синхронизированных с пропеллером пулемётов ШКАС.

Государственные испытания И-16 тип 24, начавшиеся в первой половине 1940 года, показали, что никакого существенного улучшения лётных характеристик по сравнению с И-16 тип 18 с двигателем М-62 не получилось, а маневренность новой модификации даже несколько снизилась. Возросший вес усиленной конструкции крыла и фюзеляжа «съел» дополнительную мощность, полученную в результате установки двигателя М-63. Всего было выпущено 964 самолета И-16 тип 24.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия повторила свой неоднократно отработанный в Европе сценарий вторжения: почти одновременному удару подверглись 66 аэродромов, на которых находились главные авиационные силы прикрытия границы. К вечеру потери ВВС составили около 1200 самолётов, однако советские летчики сопротивлялись умело и упорно, невзирая на большие потери. Неожиданно выяснилось, что И-16, управляемый умелым пилотом, является опасным противником. Например, в 1942 году количество боевых потерь И-16 было меньше, чем у других истребителей, состоящих на вооружении советских ВВС. Немецкие лётчики, воевавшие на Восточном фронте, не считали И-16 легкой добычей: хотя они могли почти всегда навязать пилоту «ишачка» инициативу в воздушном бою, но маневренного боя с русским ветераном старались избегать. Интересно, что 1-й гвардейский истребительный авиационный полк получил свое звание в декабре 1941 г., воюя на самолётах И-16 тип 24.

Использованные источники:

-

В. Шавров, «История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.», 2002

-

С. Иванов, «Истребители Поликарпова Часть 2». Журнал «Война в воздухе», №137, 2005

-

Материалы сайта airwar.ru