Созданный С.В. Ильюшиным штурмовик Ил-2 стал в годы Великой Отечественной войны основным ударным самолётом советской авиации и одновременно самым массовым боевым самолётом в мире.

Первый полёт двухместного бронированного штурмовика БШ-2 (ЦКБ-55) состоялся в 1939 году, однако даже после доработок самолет не соответствовал требованиям технического задания: не развивал требуемой максимальной скорости и имел недостаточную дальность полёта. Поэтому двигатель заменили с высотного АМ-35 на специально разработанный для штурмовика АМ-38, а самолёт переделали в одноместный вариант, удлинив фюзеляж, изменив фонарь кабины, усилив бронирование со стороны задней полусферы, а также установив дополнительный бензобак. Новая машина под обозначением ЦКБ-57 поднялась в воздух 12 октября 1940 г., а с марта 1941 была запущена в серийное производство.

В первые же дни войны выявилось, что одноместные штурмовики несут неоправданно большие потери от истребителей противника, однако существовали жесткие указания не снижать темпы производства штурмовиков, к чему, безусловно, привело бы внедрение в серию новой, двухместной, модификации.

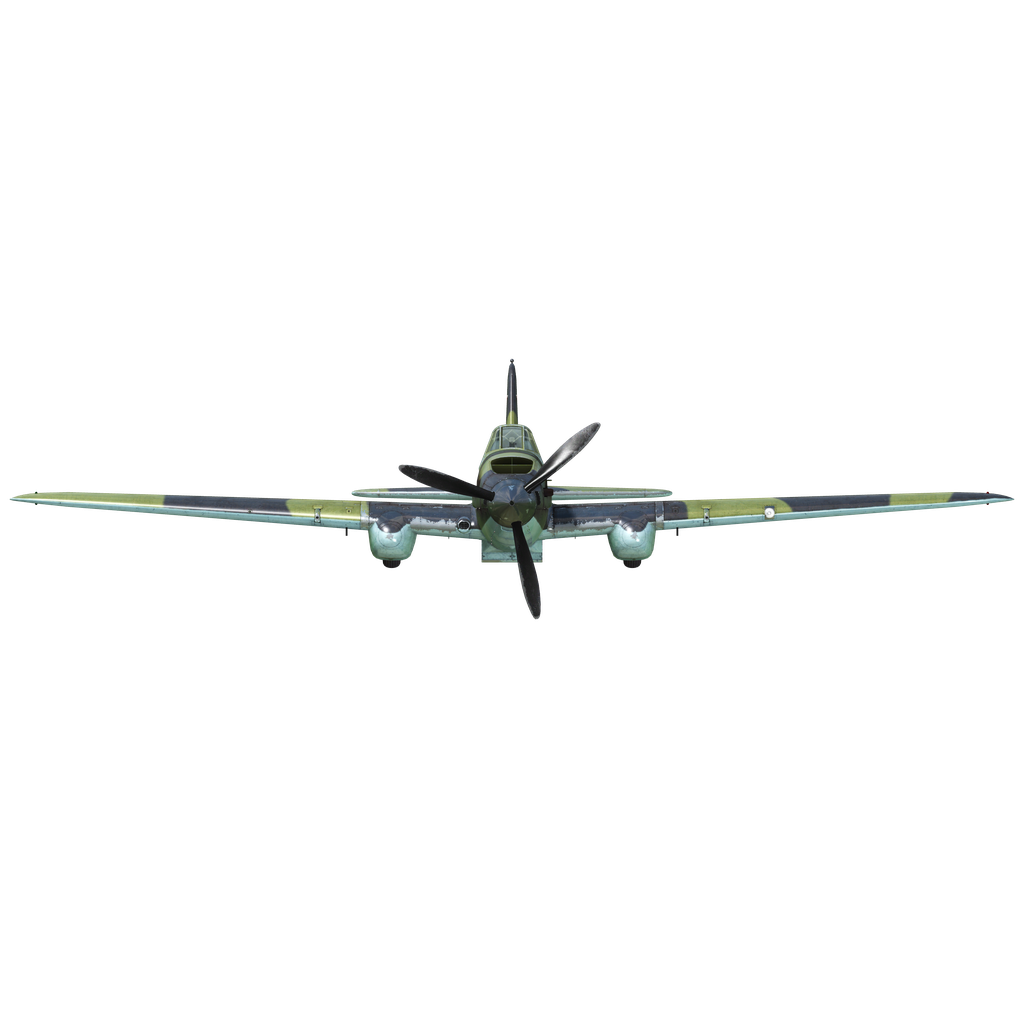

Ил-2 обр. 1942 г. представлял собой одноместный одномоторный низкоплан смешанной конструкции, с убираемым шасси и хвостовым колесом. Летчика, мотор и бензобаки защищал 4-8 мм бронекорпус. К бронекоробке, основному силовому элементу самолета, пристыковывались крыло и хвостовая часть фюзеляжа. Консоли крыла и хвостовая часть фюзеляжа изготавливалась из многослойной фанеры, так как авиапромышленности не хватало дюралюминия. В варианте 1942 года защиту головы пилота усилили, установив дополнительное бронирование фонаря сверху.

Вооружение самолета не изменилось и состояло из двух 20 или 23 мм пушек и 2 пулемётов, но пушки в крыле располагались в дальней части консолей, а пулемёты – в ближней к фюзеляжу. Оборонительного вооружения у самолетов образца 1942 г. по-прежнему не было. Кроме стрелково-пушечного вооружения самолет мог нести под крылом до 8 неуправляемых ракет или до 600 кг бомб. Вместо прицела использовался визир Васильева ВВ-1, представлявший собой нанесённую на бронестекло прицельную сетку и мушку на штыре, установленную на капоте мотора. Для бомбометания с горизонтального полета служила специальная разметка на капоте мотора и на бронестекле - при совмещении линий разметки лётчик мог примерно определить момент сброса бомб.

В качестве силовой установки использовался двигатель АМ-38 водяного охлаждения с воздушным винтом изменяемого шага. Всасывающий патрубок мотора расположили на левом борту фюзеляжа. Как выяснилось в процессе эксплуатации, он засасывал вместе с воздухом большое количество пыли, резко снижая ресурс двигателя, поэтому с 1942 г. на нём монтировался воздушный пылевой фильтр типа ЦАГИ.

В оборонительных и наступательных боях 1942 года Ил-2 широко использовались для непосредственной поддержки сухопутных войск и даже для борьбы с бомбардировщиками противника. Наиболее эффективным противотанковым оружием в начальный период войны показали себя капсулы с белым фосфором, которые массово сбрасывались на танковые колонны. Однако фосфор оказался очень «капризным» в плане влажности, температуры и ветра, вследствие чего применялся очень ограниченно. Наименее эффективным средством поражения бронетанковой техники противника в начальный период войны являлись авиабомбы и пушки. При этом боевые повреждения регистрировались в 50% самолетовылетов - отмечались случаи, когда самолёт самостоятельно возвращался с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. После восстановительного ремонта, проводимого силами полевых мастерских, машины возвращались в строй.

В стремлении снизить потери от истребителей одноместные варианты в частях по-прежнему переделывались кустарным способом в двухместные.

1. Е. Черников «Бронированный штурмовик Ил-2» М-Хобби 1998 г.

2. В. Перов, О. Растренин «Штурмовик Ил-2», журнал «Авиация и Космонавтика» №5-6 2001 г.

3. Материалы сайта airwar.ru